明日、君がいない

成績優秀なマーカス(フランク・スウィート)と妹メロディ(テレサ・パルマー)など、一見悩みとは無縁そうに見える6人の高校生たち。しかし、時間が経つにつれ、それぞれが誰にも言えない悩みや問題を抱え、今にも押し潰されそうになっている現実が明らかになってゆく。そして、午後2:37、1人の生徒が自殺を図り……。軸となる登場人物6人それぞれの視点からのエピソードとインタビュー映像を巧みに交差させ、痛々しいほどあやうい10代の心の闇を描く。(シネマトゥデイより)

この映画は監督の友人の自殺や自身の自殺未遂経験を基に、19歳で脚本を書き上げ完成させたという作品。とても現実味のある切実な作品。冒頭、鍵がかかった学校のトイレから血が流れて来るシーンで始まります。時刻は2:37。『明日、君がいない』。誰が”君”なのか、時間は巻き戻り数人をフォーカスしながら学校の中の生活を描き、最終的にこの2:37に辿り着きます。みんなそれぞれ生活の中で悩みや問題を抱えていて、カーストが重要な校内での自分自身とは、自分らしくとは…。

ほんとうに誰がそうなってもおかしくないようにみえるけど、実はこういうティーンって多い。その危うさこそが若さの象徴でもある。悩みのない人なんていない。特にこの時期は恋愛や友情、自身のセクシャリティについてなど、悩みは多い。障害を抱える子も居る。

でも、みんなに生きていてほしいと思った。あなた達の人生これからどうにでも出来るよ。でもそれを理解するのは、大人になってからだったりする。この頃は些細なことが重大で、自分を保つ強さも出来上がっていないのに打ちのめされるようなことが次々起こる。重くストレートなメッセージに、後頭部を鈍く打たれるような感覚になりました。まだ19歳なのに凄い。いや、きっと19歳だからこそ、作れた映画なんだと思います。

plentyラストツアー「蒼き日々」

plentyのラストライブへ行ってきました。いつものSEを聞いたとき、この曲があまりにも気に入ってYouTubeで何度も聞いていた高校生の頃を思い出してとてつもなく寂しくなった。そのSEを聞きながら三人が出てくるタイミングも変わってなくてなんか嬉しかった。

わたしが青春と共に過ごしたバンド。あれから何年か経ってまたじっくり聞くと、plentyってこういうバンドだったんだなと改めて気付くこともたくさんあった。無邪気に、控えめに、かつしたたか。一見自嘲的だけれど、物凄くタフ。青と赤のスポットライトが最高に似合うかっこいいかっこいいバンド。十代の叫びと二十代始めの悩みをそのときそのままに歌って、だからわたしは昔も今もplentyに励まされてきた。plentyがこんなに生き生きとして力強いバンドだということを高校生のわたしは気付いていなかった。

江沼とニッチと吉岡さんの三人体制から吉岡さんが脱退して、中畑さんやヒラマさんのサポートを受けながらの活動後、一太くんが正式なドラマーとして加入。中畑さんのドラムが大好きだったので抜けるのは寂しかったけど、一太くんのこともキャブスで見ていたから知った時は嬉しかった。あまりの嬉しさに衝動でチケットと新幹線の切符を買って向かった三人になっての初ライブ「三十分一本勝負」を今でも覚えてる。若手バンドみたいで可愛かった。同じライブなんて二度とないってこと、plentyのライブを見るとよく思う。あの日も、今日もそうだった。

一太くんのドラムが加わってバンドらしさの強みを増して、わたしが少し離れていた間にplentyってバンドが目指すうちの一点に辿り着いたように見えた。その経過を少ししか見られなかったのを勿体無かったなと思うと同時に、後悔してももう遅いということを痛感してさらに後悔する。演奏中、手より口より気持ちが先に出たがってるのを抑えきれないような江沼を見ていると、わたしも立ってるだけで心拍数が上がった。息をする音も唾を飲む音も煩く感じるほど夢中になった。三人とも様子は至っていつも通りで、それは「ここはひとつの通過点だ」と三人が受け止めているようにも思えて嬉しくて、やっぱり悲しかった。こうして歌う江沼も、江沼を見る優しい目のニッチと一太くんも、わたしはもう見られないんだ。二人もあの定位置から江沼を見ることがもうすぐなくなるんだ。そう思うと本当にただ悲しくて、身体から力が抜けていった。

毛皮のマリーズ、andymori、plenty、学生時代特別大好きだったバンドがどんどん解散して行く。やるせない気持ちになる。ライブを見ながら「ああこの感じだ」と嫌な感覚を思い出した。最後のライブはいつも辛い。終わってほしくないって何度も何度も思った。でも終わってしまった。どんどん変化し続けたplenty。わたしにとっては、どんな形であってもずっとちゃんとバンドだった。変化は生きているということそのものだし、何を感じて、何を越えてそう変化したのかっていうところが江沼はいつも面白くて好きだった。でも、こんなにも早くお別れが来てしまうなんて、こんな変化は嫌だ〜〜。まだ受け止めきれない。でも漠然と、三人に幸せな未来があればいいなあと感じました。あの頃のわたしを支えてくれてありがとう。ずっと特別で、大好きなバンドplenty。終わりの先はまだまだ長いだろうけど、どんな形でも、またどこかでその道が交わってほしいと思いました。そして何より、わたしはもう行けないけれど、ラストツアー、ラストライブの成功を心から祈っています。

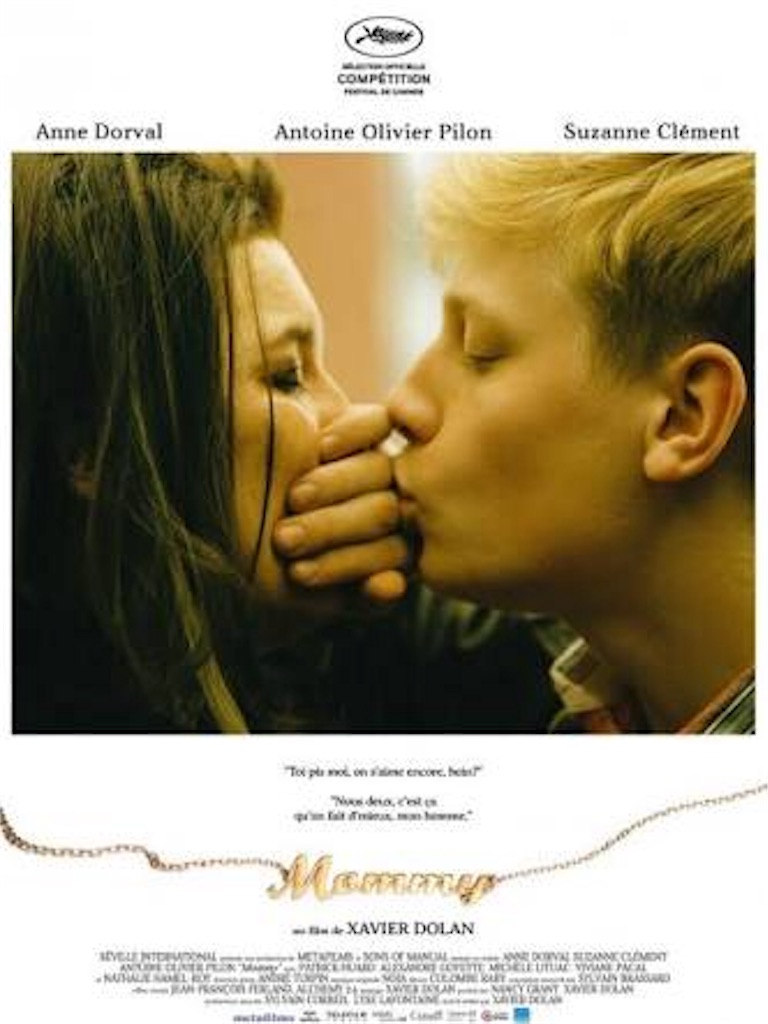

Mommy

ギリギリの生活を送るシングルマザーのダイアン(アンヌ・ドルヴァル)は、15歳のスティーヴ(アントワーヌ・オリヴィエ・ピロン)と二人で生活している。彼女は最近矯正施設から退所したばかりの注意欠陥多動性障害の息子の扱いに手を焼いていた。やがて母子は隣の家に住む、今は休職中の高校教師カイラ(スザンヌ・クレマン)と親しくなっていき……。(シネマトゥデイより)

”とある世界のカナダでは、2015年の連邦選挙で新政権が成立。2ヶ月後、内閣はS18法案を可決する。公共医療政策の改正が目的である。中でも特に議論を呼んだのは、S-14法案だった。発達障がい児の親が、経済的困窮や、身体的、精神的な危機に陥った場合は、法的手続きを経ずに養育を放棄し、施設に入院させる権利を保障したスキャンダラスな法律である。ダイアン・デュプレの運命は、この法律により、大きく左右されることになる。”

この前置きが流れてから本編が始まる。物語は1:1の画面比で進みます。その正方形の枠の中でただ洗濯物が穏やかな風に揺れているだけなのに、ただ木から林檎をもぎるだけなのに、どうしてこんなにも心惹かれるんだろう。冒頭シーンから美しいです。

スラングを飛ばしまくるダイアンとスティーヴは強烈な親子。納得のいかない事には立ち向かい、男の前ではミニスカートを履いて媚びを売る。それは全てスティーヴとの生活を守るため。そんな母への愛を表現することを躊躇しないスティーヴは時に加速し暴走する。そうなったスティーヴは母の手にも追えず、解り合おうともなかなか上手くいかない。

そんな時隣人のカイラと親しくなり、三人は交流を深めていく。どうやらカイラにも過去に何かあったらしく、教師をしているという彼女は現在は休職中。最初は親子からのコミュニケーションにも臆病で、吃音のような症状を抱えていました。そんなカイラの話し方に心遣いなどなく踏み込んでいくスティーヴ。そんな二人にだんだんとカイラも自分を出していき打ち解け、スティーヴの世話をするため家に通うようになります。

三人で助け合い暮らす日々。ささやかながらもその日常は幸せで、人懐っこいスティーヴにキュンとせずにはいられない。ダイアンは多動性障害・愛着障害、そういった障害を抱えるスティーヴの言動を圧倒的な母性で跳ね除け、受け入れている。傷の慰め合いなんてしないけど、そのままの姿で過ごす三人はひとつの家族に見えました。そんな穏やかなシーンはかけがえがなくて泣けます。愛があれば、ささやかな料理が並んだ小さな食卓だってベルサイユ宮殿になる。

スティーヴはカイラに勉強を教わるためにある夢を打ち明けていた。それは「進学したい」ということ。夫を亡くし未亡人となった母を自分が支えたいと、スティーヴは心から思っていました。けれど感情が動き出すと止められない自分自身。自分自身に夢を夢のままその道を閉ざされていましたが、母やカイラとの日々の中でスティーヴは穏やかに過ごし、自由と希望を感じる瞬間を掴みます。そこでoasisの名曲『wonderwall』が流れ、それまで1:1だった視界がスティーブの手によって画面一杯に広がるのです。世界の広さを、その手で掴みとります。

しかしそんな日常も長くは続かない。スティーヴが以前入所していた施設で起こした問題により怪我を負った入居者から高額な治療費の請求が届き、生活はさらに厳しくなります。また画面は1:1へ。スティーヴは再び不安定になってしまいます。

ダイアンが描くスティーヴの未来には、幸せそうな笑顔を浮かべる立派な息子と、隣に同じ年頃の可愛い女性の姿。たくさんの人に祝われながら二人の結婚式が行われています。その光景はもちろん画面一杯に広がり、ダイアンはそんな未来の為に決断し、スティーヴを施設に入院させます。

何が正しかったのか解らない。そんな様子のダイアンとカイラのシーンを経て、最後は施設から電話でダイアンへの留守電に「最高のママだ」と穏やかな表情で語る、両腕を拘束されたスティーヴのシーンへ移ります。母へ自分の気持ちが伝わったか心配しつつもその後も落ち着いた様子のスティーヴでしたが、一瞬の隙を見て彼は拘束を解き走り出します。追っ手から逃げるスティーヴの姿を映して、物語は終わります。

ドランの映画はマザーコンプレックスやマジョリティに対するコンプレックスが強すぎるけど、その上でさまざまな愛のかたちを提示してくるから引き込まれます。愛を肯定し求めながらも、冷酷な現実も知って解っている。愛は美しいけれど、なにも変えてくれない。それでも死に向かって生きるその美しさ。愛と痛みは紙一重。とても残酷な作品だと思いました。けれどそこには圧倒的なリアリティがあります。

ドラン作品ではお馴染みのアンヌ・ドルヴァルとスザンヌ・クレマンの演技は素晴らしいですが、スティーヴ役のアントワーヌ・オリヴィエ・ピロンも素晴らしい。可愛い。笑

色や音楽の使い方だったり画の使い方、スローになるタイミング、計算された緊張感のある作品。ひとつひとつがシンプルですが、際立って美しいです。ダンスが好きなスティーヴの動きと音楽がリンクする瞬間のあの感動。鳴り終わった瞬間の、あの虚無感。瞬間ごとに、きっとドラン以外誰にも出来ない、新しい映画の見方を提示してくれます。

印象的なシーン、台詞は多々ありますが、中でもスティーヴとダイアンのこのひとつのやりとりが圧倒的でした。

「僕たちまだ愛し合ってるよね」

「私たちにはそれしかないでしょ」

二人の間には強い強い愛があり、その愛が与えてくれる生命力の強さに打ちのめされます。最後のダイアンとカイラの会話のシーンには言葉が出ませんでした。二度と見たくないと感じつつ、何度でも見たくなるような、その美しさに魅了される映画です。

メッセージ

※作品の結末に触れています

テッド・チャンの短編小説「あなたの人生の物語」を基にしたSFドラマ。巨大な球体型宇宙船が、突如地球に降り立つ。世界中が不安と混乱に包まれる中、言語学者のルイーズ(エイミー・アダムス)は宇宙船に乗ってきた者たちの言語を解読するよう軍から依頼される。彼らが使う文字を懸命に読み解いていくと、彼女は時間をさかのぼるような不思議な感覚に陥る。やがて言語をめぐるさまざまな謎が解け、彼らが地球を訪れた思いも寄らない理由と、人類に向けられたメッセージが判明し……。(シネマトゥデイより)

言語学者で大学教授のルイーズには一人娘ハンナがいましたが、彼女は若くして病気で亡くなってしまいます。仕事を続ける日々の中、突如世界中に謎の巨大物体が現れる。その宇宙船に乗っているのは二つの”ヘプタポッド”。まず彼らの発する言語、始めは言語かどうかも解らないようなそれを解読するために、ルイーズは軍に協力するよう招集されます。

円形の滲む墨のような黒い言葉たちは、どういうシステムで言葉となっているのか私は難しくて理解出来なかった…。彼らは何のために来たのか?それを解読するために宇宙船へ踏み込んだルイーズは、まず防御服を脱ぎました。解り合うために踏み込んだ一歩。このシーンでルイーズは賢く強い女性だなと感じました。

なんとかコミュニケーションを試み、ヘプタポッドが「武器を与える」と発していることが解ります。武器とはなんなのか?引き続き数学者のイアン(ジェレミー・レナー)らと共に接触・解読が進む。その頃からルイーズには娘との思い出がフラッシュバックされる症状が度々起きるようになります。

世界中の上空に現れた宇宙船を危険視する国ももちろん多く、世界は混乱し暴動が起き始める。”武器”を脅威とみなして他国との回線を閉ざし、宇宙船を強制的に落とそうとする国も。(その筆頭を中国にするのがアメリカ映画らしいなと思います笑)「武器を与える」だけではまだ情報不足だ、世界中で情報を共有し、世界がひとつとなるべきだと考えるルイーズとイアンはヘプタポッドに危険を伝え、返答の解読を急ぎます。

ヘプタポッドが地球へ来た理由はこうでした。「3000年後に人類から助けられるためやってきた」。同じ頃再び娘のフラッシュバックが起きたルイーズが言います。

「この子は誰?」

つまりヘプタポッドには時間の流れ、過去も未来も前も後ろも、わたしたちの持っている概念はひとつも持っていないこと。そのヘプタポッドと接触を重ねるうちにルイーズも時間から解放され、流れによる隔たりがなくなり未来が解るようになったということ。ずっと見ていた娘の映像は過去ではなく、未来のものだったということが明かされます。それを理解した彼女は未来の映像に従い中国の攻撃を止めさせ、目的を果たした宇宙船は去って行きました。

ヘプタポッドから与えられた「武器」とは言語であり、未来でルイーズが出版するその言語の本は共通語となり世界中に知られ、地球人は3000年後を迎えるときヘプタポッドを救える存在となっているのです。映画の最後、ルイーズはイアンと結婚しハンナという娘を授かり、そしてイアンとの別れ・ハンナを若いうちに病気で亡くすという未来もすべて知った上で、彼女はイアンとの未来を選びます。

大傑作。改めて”時間”、”言語”という永続性について考えました。果たして彼女は時間から解放されたと感じるのか、むしろ縛り付けられたと感じるのか…、もし人が時間から解放されたなら、命についての解釈はどうなるんだろう。終わりも始まりもない究極の永遠。避けることの出来ない未来に、希望とも絶望とも表しようのない気分にもなりましたが、でもそれでも、彼女が未来を選んだことに時間の中を生きていく尊さ、素晴らしさを感じました。そして”Hannah”…回文になっているこの名前は、彼女自身を終わりなき存在としています。底なしの愛を感じる、壮大な映画です。

PK

留学先のベルギーで恋に破れ、祖国インドのテレビ局に勤務するジャグー(アヌシュカ・シャルマ)は、ある日黄色いヘルメットをかぶって大きなラジカセを持ち、さまざまな宗教の飾りを身に着け、チラシを配布する男(アーミル・カーン)と出会う。PKというその男は神様を探しているらしく、興味を持ったジャグーは彼を取材する。しかし、PKが語る話は途方もない内容で……。(シネマトゥデイより)

PKは地球を偵察に来た宇宙人。地球に降り立つや否や宇宙船のリモコンを人間に盗まれ、「返して欲しけりゃ神に頼め!」と言われたままにリモコンを取り戻すため神様を探し始めます。するとPKは、”神様”は何人もいることに気付きます。

人々の服装の違いから宗教観のことまで踏み込んでいるその純粋さと切り口は斬新でユニークで面白い。凄い。宗教をイジりながらも分かり易い言葉で本質へ踏み込み、その不正確性を問う。丁寧な丁寧な150分。愛も涙も込めて、きちんと伏線も回収。言い回しも効いていて脚本がとても良く出来ています。コメディタッチにすることで身近に感じ、より多くの人がこの題材について考えられると思う。向き合い方に愛を感じるし、好感が持てました。

肌を出しちゃだめ、肉を食べちゃだめ、それぞれの宗教に違ったルールがあるけれど、結局それは人間が決めたこと。私たちが本当に神の子なら、神は殺し合いなんてさせるはずがない。神を振りかざし勝手をする”代理人”たちのせいで、沢山のことがかけ違っている。教祖の言う神のお告げの矛盾をつくことは本当に単純で、でも簡単には踏み込めないこと。

キリスト教の問題へ踏み込んだ『スポットライト 世紀のスクープ』でもあったけれど、「”教会”は人が作る組織、”信仰”とは違う。その線引きは難しい」という話。ここら辺は信仰者はどう受け止めているんだろうと疑問に感じました。

そんな宗教だけの話ではなく、この映画では歌も歌うし踊るし恋に落ちます。インド映画らしくそれらがいい具合に混ざり合って、飽きさせない展開が楽しい。そしてそんな要素達も伏線とし、きちんと絡めながらPKが辿り着く先が素晴らしいです。嘘を知ったPKだからこそ、そして何も知らないPKだからこそ踏み込めた、彼女の傷。愛を知って、恋をしてるからこその、PKがついたやさしいやさしい嘘。この映画は最高なラブストーリーでもある。恋人からの電話を信じていた心は報われ、最終的にPKは愛も宗教も肯定する。見えないものを信じ、大切にし、人を愛す。愚かで不完全な、愛おしい人間たち。

見れて良かった反面、よく作ったし公開できたなと思う。無宗教者の多い日本人には馴染みはないけど、だからこそ見やすいんじゃないかな。笑って泣いて笑って、つい考えちゃう映画です。

バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)

※作品の結末に触れています

この映画の冒頭はレイモンド・カーヴァーの詩『おしまいの断片』から始まる。

この人生における望みは果たしたと?

-果たせたとも

それで、君はいったい何を望んだのだろう。

-それは、自らを愛されるものと呼ぶこと、自らをこの世界にあって、愛されるものと感じること。

かつてハリウッドの超ヒット作『バードマン』の主演ヒーローだったその栄光に囚われ、精神をも病んでしまっている主人公リーガン・トムソン(マイケル・キートン)。けれどもう一度羽ばたくために、彼が選ぶのもやっぱり芝居。自ら製作・演出・主演するブロードウェイの舞台劇がレイモンド・カーヴァーの短編小説『愛について語るときに我々の語ること』。空から落下していく隕石を映した後画面が切り替わり、プレビュー公演を直前に控えた舞台裏から映画は始まる。

彼は離婚していて、ドラック依存の娘サム(エマ・ストーン)との溝も深い。仕事もバードマン後は鳴かず飛ばず。リーガンの脳内にバードマンの声が重なる。「俺たちはこんな不快な場所に属してなんかいない。」彼がこの舞台に人生の再起をかけていることが解る。リーガンの妄想、心の中でだけ現れるこのバードマンこそが、彼を過去に縛り付け、また奮い立たせる存在でもある。

「お前はヒーローだ。」

舞台『愛について語るときに我々の語ること』は二組の夫婦の会話劇。怪我をした俳優の代役としてやってきたマイク(エドワード・ノートン)がプレビュー公演を破茶滅茶にしながらも、その才能は観客に評価されリーガンを追い込む。リーガンが演じるのは、女性に暴力を振るうことが自分の愛の証明だと思っているDV男・エド。こんな台詞がある。

「君の望む男になるより、今の俺は自分以外の誰かになりたい。誰でもいい。俺だってこんな男にはなりたくなかった。俺は愛されていないのか?なら俺は存在しない。ここにさえ。存在しない。」

このエドという男は、それを演じるリーガンの中にも確かに存在する。プレビュー公演をこなしながら、舞台裏では付き人にしているヤク中の娘となんとか絆を取り戻そうとするが拒絶される。「SNSを否定してるけど、パパは無視されるのが怖いだけ。でも相手にされてない。芝居もパパも意味がないの。それに気付けば?」

エドは劇の最後、自らに銃を当て自殺を図る。

マイクが本物の酒を持ち込み酔っ払って演技を滅茶苦茶にしたり、舞台上で相手役の彼女を襲おうとしたり、そんなマイクと娘がイチャついてるのを見つけてしまい動揺して煙草を吸っていたら誤って外に締め出されパンイチで劇場入り口まで向かったり、それを往来の人々に見られ大騒ぎになったりと散々なプレビュー公演を終え傷心のリーガン。映画俳優が嫌いな舞台批評家・タビサとバトり酒を煽り迎えた本公演初日の朝。バードマンが声だけでなく幻覚として現れる。

「骨まで震わす大音響とスピード!

みんなが大好きなのは血とアクション

しゃべりまくる重苦しい芝居じゃない

そうだ 次にお前が鳴いたら

何百人もの人々の耳に届く

世界中の何千ものスクリーンでお前は輝く

空高く舞い上がれ

お前は重力にも勝てる」

指を鳴らし空へ舞い上がる妄想で彼は吹っ切れ、本公演初日へ挑む。その最後に彼は本物の銃で自らを打った。”血とアクションが大好きなみんな”の前で、まさしく血を見せたリーガン。迫真の演技だと受け取った会場はスターディングオベーション。その後、シーンは病室に。彼は鼻を吹っ飛ばしたが命に別状はないようで、「無知がもたらす予期せぬ奇跡」「スーパーリアリズムだ」と書かれたタビサの記事が読み上げられる。

見事舞台で再び脚光を浴びたリーガンだが、結局彼はその後病室の窓から飛び降りてしまいます。お見舞いに来ていたサムは空いた窓を見つけすぐさま下を覗くが、見つからない様子。その後彼女はゆっくりと空を見上げ、笑うのです。ここで映画は終わります。

もう一度愛されるために。羽ばたくために。話題にもなった全編ワンカットのように見える撮影方法で、映画全体が現実と演劇と妄想が入り組んでいるため、どこまでが起こったことでどこからが妄想なのか、その線引きがはっきりとしていない。彼は舞台上で死んだのか、病室から飛び降りて死んだのか。もちろんそれ以外の結末の可能性もあるけれど、私は最初は前者だと考えていました。けど時間を置いて見返したら解釈が変わり、後者であって欲しいと思った。バードマンがなくても、彼は羽ばたけるようになった。そしてそれが最後にたった一人、娘に届くのだ。

全てが混濁していて見ているこちらも巻き込まれていく魅せ方・撮り方は素晴らしいし、ドラムロールだけのBGMも飛行シーンでクラシックになるところもグッときます。映画の中で演劇をするという作品ですが、その役者陣の演技バトルがひたすらかっこいいです。脇役までレベルの高いキャストで、良い緊張感があります。マイケルキートンは元バッドマン、エドワードノートンは元ハルク、エマストーンはアメスパのヒロイン。ナオミワッツは売れない女優役。ブラックジョークも飛び交うコメディ映画です。

やっぱり冒頭の『おしまいの断片』が大きな意味を成しているなと感じます。

様々な解釈が出来る中でひとつ確かなことは、彼が羽ばたけたこと。それに何故か心からホッとする。『ブラック・スワン』を見たときのような、漠然とした「あぁ、良かった」という気持ちになりました。終盤、吹っ切れたあとのリーガンはやけに穏やかで泣けます。現実味のある、生命力溢れる作品です。

Obscure Ride

『My Lost City』のCTCで「巻き戻しして」から逆再生がはじまり、それまでの全てが巻き戻され、わたしのすがたで目覚める。